자원활동가의 소감 VOV 2014 8월호 자원활동가 소감

페이지 정보

조회 1,260회

작성일 14.08.03

본문

누군가 그랬던 ‘세월이 활처럼 빠르다’ 라는 말이 새삼 가깝게 느껴지는 것은 나도 그 세월의 흐름에서 비껴 날 수 없는 존재이구나 하는 생각때문인 듯하다.

시간이 가고 세월이라는 것이 한번씩 휘감고 지나칠 때면 열병처럼 도지는 병이 있다. 무엇을 위해 살 것인가! 무엇을 하며 살 것인가! 혹자는 먹기 위해 또는 죽지 못해 산다고들 한다. 삶을 유지하는 이유가 어찌 되었건, 분명한 것은 의미와 가치가 충만한(적어도 본인의 관점에서) 삶에 대한 갈망은 있다고 본다.

하지만 이 땅에서의 우리네 살아가는 모양이 그리 녹녹치 못한 탓에 다들 무엇에 쫒기 듯, 허겁지겁 주변과 일상을 돌아보지 못하고 살아가는 것이 또한 우리의 슬픈 현실이기도 하다. 나 역시 일상의 이런 단조로움과 내 속의 열병 사이에서 끝임 없는 고민의 연속으로 찾은 것이 BFC였다.

무심히 지나치는 인연이 있었지만, 마주치는 일상 속 어느새 나의 주변 가까이 함께 하게 된 친구들도 있었다. 그들은 피부색도, 생김새도, 일상의 재잘거림도 나와는 다른 모습의 사람들이었다. 아무렇지 않게 느껴졌던 그들이 어느 틈엔가 나의 눈에 익숙해지기 시작하더니, 이내 나의 마음이 얼마 지나지 않아 그들의 삶의 소리가 궁금해지기 시작했고 듣고 싶어졌다. 그들의 소리를 듣기 위해서 만날 수 있는 곳을 찾아야 했고, 운이 좋게도 나는 그리 많은 시간을 소요하지 않고 소통할 수 있는 곳을 알게 되었다.

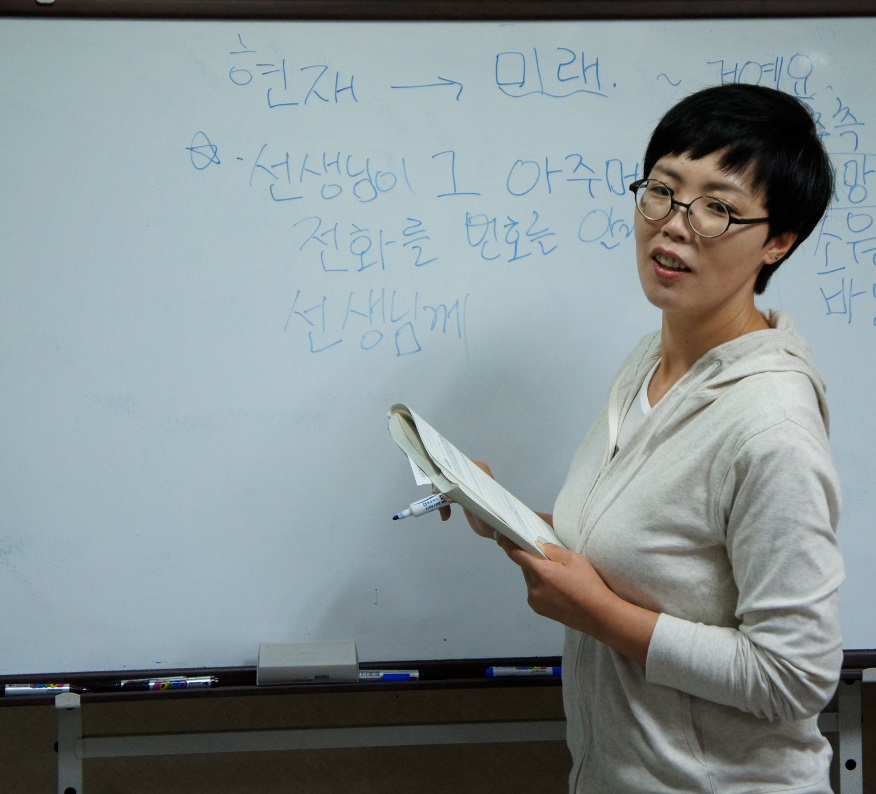

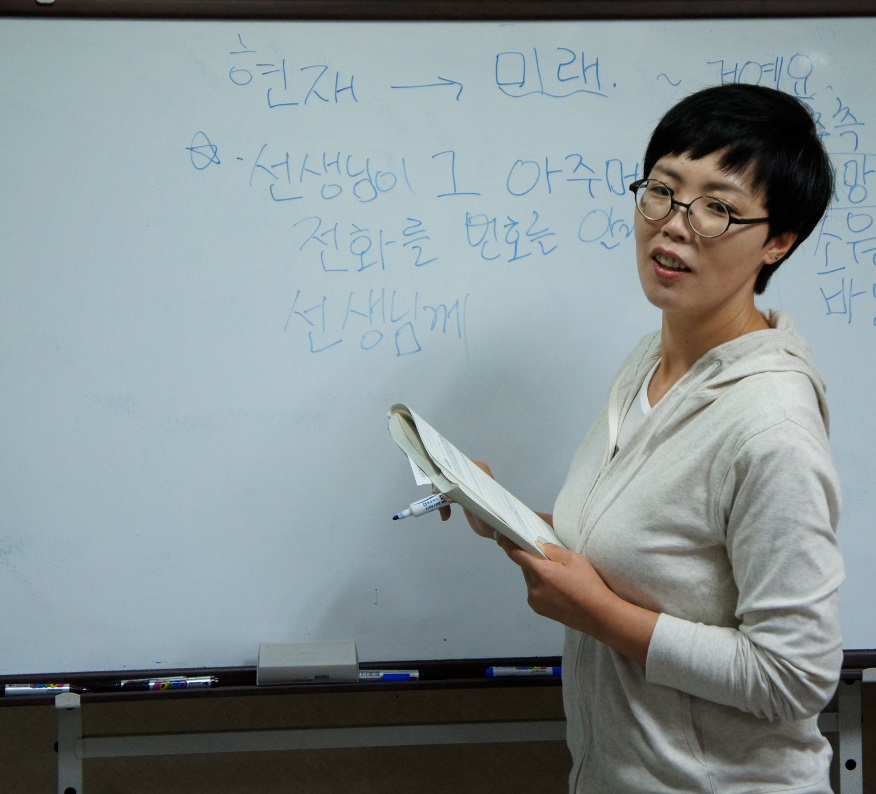

처음 BFC에서 나에게 주어진 일은 '외국인들을 위한 주중 한국어 교실' 교사였다. 설레는, 그리고 약간은 들뜨고 흥분된 마음으로 처음 친구들을 만났을 때를 나는 아직도 생생히 기억 한다. 나도 서툴렀고, 그곳에 참여한 친구들도 서툴렀지만, 우리들 사이의 마음만은 결코 서투르지 않았다.

나를 ‘선생님’이라 부르며, 친절히 따르는 친구들을 볼 때 마다 나는 스스로에게 자문하기를 ‘내가 과연 저들에게 선생으로 불릴만한 존재인가!’ 그저 부끄럽고 나의 말에 전적으로 귀 기울이는 그들이 너무 고마웠다.

수업이 주중에 진행되는 특성상 우리 반은 결혼이주여성들이 다수를 차지한다. 대부분이 결혼한 지 얼마 되지 않은 주부초단들이다. 그래서 수업을 진행하면서, 중간 중간 한국에서의 가정생활, 남편이나 시댁 그리고 아이 양육에 대해서 이야기를 나누기도 한다. 언어적 소통이 원활하지 못한 탓에 단순하게 설명 되어지는 한계가 있지만, ‘인지상정’ 사람의 속내는 다 거기서 거기 인 듯!

말로 표현되는 것이 서툴러도 다 알아듣고 이해가 된다는 것이다. 지금도 기억나는 한 베트남 친구가 있는데, 수업 중 성격에 관련된 내용을 설명을 듣다 자신의 남편은 성격이 나쁘다며, 울먹이는 것 이었다. 해서 대강의 이야기를 서툰 한국말로 늘어 놓는데, 듣는 내내 참 맘으로 많이 울었다. 그리고 그날 집으로 돌아와 나이 어린 그 친구를 생각하며, 혼자 얼마나 울었는지 모른다. 지금 이 친구는 둘째아이 임신으로 당분간 수업은 어려울 것 같다. 부디 남편의 따뜻한 배려가 이루어지길 맘으로 간절히 바랄뿐이다.

일의 모든 것이 슬픔이 있으면 기쁨도 있는 법! 나에게 정말 살면서 손가락을 꼽을 수 있는 감동을 준 친구가 있었는데. ‘천홍’이라는 17살 중국 친구이다. 지금은 ‘아시아공동체학교’로 진학해 학업을 하고 있어서 주중엔 만날 수 없다. 홍은 중국에서 한국으로 온지 몇 개월 되지 않았을 무렵 나를 만났다. 처음 봤을 때부터 유난히 총명했고, 중국에 있을 때부터 한국어를 조금 공부한 터라 학습속도는 무척 빨랐다. 수업을 재미있어 했고 그런 홍을 돕는 나도 덩달아 즐거웠다. 그런 나에게 홍은 ‘이다음에 저는 선생님처럼 되기 위해 한국어 열심히 합니다’ 라는 말로 나를 무한 감동케 했다. 대안 학교 진학 후 소식이 뜸하던 어느 날, 한 통의 반가운 전화가 왔다. ‘선생님 오늘 선생님 날입니다. 그래서 전화 합니다’ 홍의 스승의 날 축하 전화였다. 난 너무 감격해 눈물이 날 정도였다. 홍은 지금도 가끔 모마일로 소식을 전한다. 보고 싶다고.. 학교가 바빠서 시간이 안 난다고.. 시간나면 꼭 만나러 간다고..

한학기가 마무리 되고 새로운 학기가 시작 되었다. 지난 학기에 왔던 친구들도 있고 또 새롭게 시작한 친구들도 있다. 친구들의 개인 사정에 따라 계속 진행하지 못하는 이들도 있다. 하지만, 나는 언제나 늘 같은 맘으로 그들을 기다린다. 바쁜 일상이 정리 되고, 새로운 가족을 맞이하고 나면 어제 왔다 오늘 다시 오는 것처럼 활짝 웃으며, ‘안녕 하세요.~ 선생님’하며 들어설 것이기 때문에...

마지막으로 무미건조한 나의 삶에 열정과 사랑을 쏟을 기회를 준, 부족한 나와 함께 한 사랑하는 친구들에게 감사의 마음을 전한다.

- 글/사진인물 : 김경녀 (한국어교육 자원활동가)

시간이 가고 세월이라는 것이 한번씩 휘감고 지나칠 때면 열병처럼 도지는 병이 있다. 무엇을 위해 살 것인가! 무엇을 하며 살 것인가! 혹자는 먹기 위해 또는 죽지 못해 산다고들 한다. 삶을 유지하는 이유가 어찌 되었건, 분명한 것은 의미와 가치가 충만한(적어도 본인의 관점에서) 삶에 대한 갈망은 있다고 본다.

하지만 이 땅에서의 우리네 살아가는 모양이 그리 녹녹치 못한 탓에 다들 무엇에 쫒기 듯, 허겁지겁 주변과 일상을 돌아보지 못하고 살아가는 것이 또한 우리의 슬픈 현실이기도 하다. 나 역시 일상의 이런 단조로움과 내 속의 열병 사이에서 끝임 없는 고민의 연속으로 찾은 것이 BFC였다.

무심히 지나치는 인연이 있었지만, 마주치는 일상 속 어느새 나의 주변 가까이 함께 하게 된 친구들도 있었다. 그들은 피부색도, 생김새도, 일상의 재잘거림도 나와는 다른 모습의 사람들이었다. 아무렇지 않게 느껴졌던 그들이 어느 틈엔가 나의 눈에 익숙해지기 시작하더니, 이내 나의 마음이 얼마 지나지 않아 그들의 삶의 소리가 궁금해지기 시작했고 듣고 싶어졌다. 그들의 소리를 듣기 위해서 만날 수 있는 곳을 찾아야 했고, 운이 좋게도 나는 그리 많은 시간을 소요하지 않고 소통할 수 있는 곳을 알게 되었다.

처음 BFC에서 나에게 주어진 일은 '외국인들을 위한 주중 한국어 교실' 교사였다. 설레는, 그리고 약간은 들뜨고 흥분된 마음으로 처음 친구들을 만났을 때를 나는 아직도 생생히 기억 한다. 나도 서툴렀고, 그곳에 참여한 친구들도 서툴렀지만, 우리들 사이의 마음만은 결코 서투르지 않았다.

나를 ‘선생님’이라 부르며, 친절히 따르는 친구들을 볼 때 마다 나는 스스로에게 자문하기를 ‘내가 과연 저들에게 선생으로 불릴만한 존재인가!’ 그저 부끄럽고 나의 말에 전적으로 귀 기울이는 그들이 너무 고마웠다.

수업이 주중에 진행되는 특성상 우리 반은 결혼이주여성들이 다수를 차지한다. 대부분이 결혼한 지 얼마 되지 않은 주부초단들이다. 그래서 수업을 진행하면서, 중간 중간 한국에서의 가정생활, 남편이나 시댁 그리고 아이 양육에 대해서 이야기를 나누기도 한다. 언어적 소통이 원활하지 못한 탓에 단순하게 설명 되어지는 한계가 있지만, ‘인지상정’ 사람의 속내는 다 거기서 거기 인 듯!

말로 표현되는 것이 서툴러도 다 알아듣고 이해가 된다는 것이다. 지금도 기억나는 한 베트남 친구가 있는데, 수업 중 성격에 관련된 내용을 설명을 듣다 자신의 남편은 성격이 나쁘다며, 울먹이는 것 이었다. 해서 대강의 이야기를 서툰 한국말로 늘어 놓는데, 듣는 내내 참 맘으로 많이 울었다. 그리고 그날 집으로 돌아와 나이 어린 그 친구를 생각하며, 혼자 얼마나 울었는지 모른다. 지금 이 친구는 둘째아이 임신으로 당분간 수업은 어려울 것 같다. 부디 남편의 따뜻한 배려가 이루어지길 맘으로 간절히 바랄뿐이다.

일의 모든 것이 슬픔이 있으면 기쁨도 있는 법! 나에게 정말 살면서 손가락을 꼽을 수 있는 감동을 준 친구가 있었는데. ‘천홍’이라는 17살 중국 친구이다. 지금은 ‘아시아공동체학교’로 진학해 학업을 하고 있어서 주중엔 만날 수 없다. 홍은 중국에서 한국으로 온지 몇 개월 되지 않았을 무렵 나를 만났다. 처음 봤을 때부터 유난히 총명했고, 중국에 있을 때부터 한국어를 조금 공부한 터라 학습속도는 무척 빨랐다. 수업을 재미있어 했고 그런 홍을 돕는 나도 덩달아 즐거웠다. 그런 나에게 홍은 ‘이다음에 저는 선생님처럼 되기 위해 한국어 열심히 합니다’ 라는 말로 나를 무한 감동케 했다. 대안 학교 진학 후 소식이 뜸하던 어느 날, 한 통의 반가운 전화가 왔다. ‘선생님 오늘 선생님 날입니다. 그래서 전화 합니다’ 홍의 스승의 날 축하 전화였다. 난 너무 감격해 눈물이 날 정도였다. 홍은 지금도 가끔 모마일로 소식을 전한다. 보고 싶다고.. 학교가 바빠서 시간이 안 난다고.. 시간나면 꼭 만나러 간다고..

한학기가 마무리 되고 새로운 학기가 시작 되었다. 지난 학기에 왔던 친구들도 있고 또 새롭게 시작한 친구들도 있다. 친구들의 개인 사정에 따라 계속 진행하지 못하는 이들도 있다. 하지만, 나는 언제나 늘 같은 맘으로 그들을 기다린다. 바쁜 일상이 정리 되고, 새로운 가족을 맞이하고 나면 어제 왔다 오늘 다시 오는 것처럼 활짝 웃으며, ‘안녕 하세요.~ 선생님’하며 들어설 것이기 때문에...

마지막으로 무미건조한 나의 삶에 열정과 사랑을 쏟을 기회를 준, 부족한 나와 함께 한 사랑하는 친구들에게 감사의 마음을 전한다.

- 글/사진인물 : 김경녀 (한국어교육 자원활동가)

- 이전글2014 7월호 자원활동가 소감 - 다문화를 한폭의 그림으로.. 14.07.03

- 다음글2014 11월호 자원활동가 소감 14.11.03

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.